識別不能なふぐは、中間種ふぐとか、交雑ふぐと呼ばれるハイブリッドふぐ!?

昨日の朝、仕込みをしていると、

宅配便で、二つの荷物が届きました。蓋を取り、

袋から取り出すと、

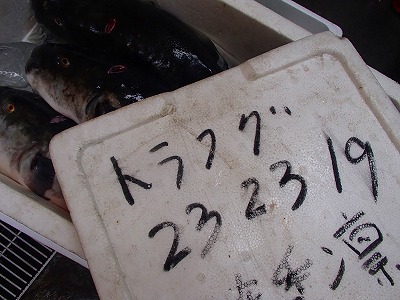

大小様々の13本のとらふぐと1本のしまふぐが、入っており、全て三重県熊野産のものです。ちなみに、しまふぐは、全てのひれが、黄色をしているので、一目瞭然です。また、もう一つの箱に蓋を取ると、

富山県氷見産のもので、

大きめの3本のとらふぐで、

2,3キロのものが、2本と1,9キロのものが、1本でした。言うまでもありませんが、どちらの産地も、天然ものです。このまま卸したかったのですが、合計で、17本もあると、ランチの営業に間に合わないので、とりあえ冷蔵庫にしまっておきました。

ランチの営業が終わると、

俎板回りを養生して、

卸し始めました。一昨日と違って、昨日は、女将兼愛妻(!?)の真由美さんが、

卸しているそばから、水洗いをしてくれました。昨日入荷した中で、一番大きかったのは、

2,8キロの三重産のもので、キロ一番小さかったのも三重県産で、

350グラムほどの手のひらサイズでした。

この二つを並べてみると、

これほどまでに違います。2,8キロのものは、メスでしたが、富山県産の3本は、全部オスでしたので、

見事なまでの白子が入っており、まさに、たわわ・・・。結果的に、

真由美さんのおかげで、休憩時間に終わることが出来、一昨日、昨日で卸したふぐは、とらふぐが、30本、さばふぐが、23本、しまふぐが、1本の合計54本で、時季外れの“ふぐラッシュ”に終わった二日間でした。

そんな“ふぐラッシュ”は、昨日で終わる予定でしたが、自然相手のことですので、予想はつかず、今朝、仕込みをしていると、富士市内の魚屋さんから、由比産のとらふぐとしょうさいふぐの入荷があるとの連絡が入ったので、仕入れることにしました。

ランチの営業が始まる頃、

届けられ、中を見ると、

このように活きていました。そのまま締めたのですが、

真ん中のふぐが、とらふぐではないことに気付きました。というのは、お腹の辺りに、黄色い線が入っているからです。とらふぐは、

このような姿をしているので、その違いはお分かり頂けると思います。

では、このとらふぐに似たふぐの名前ですが、日本近海に生息しているふぐに当てはまるものはなく、交雑ふぐとか、中間種ふぐと呼ばれている識別が不可能なふぐで、ハイブリッドふぐとも呼ばれています。ハイブリッドふぐが、生まれるのは、地球温暖化に伴う海水温の上昇により、産卵時期が、重なり始めたという説があります。

今日のハイブリッドふぐの特徴は、体側に黄色の線があるまふぐと、背中に棘があるとらふぐの特徴が確認出来るので、その交雑とも考えられます。どちらのふぐも、食用可能なふぐですが、この二つの交雑とはいえ、ハイブリッドふぐは、有毒部位がはっきりしていないので、食べることは出来ません。というより、食べると、痺れる可能性大なのです。

しかしながら、由比に限らず、太平洋側では、まふぐの水揚げが少なく、静岡県や三重県産のふぐを多く扱う自分も、まふぐは殆ど仕入れたことがありませんし、まふぐよりも、しょうさいふぐ、さばふぐ、しまふぐの方が、圧倒的に多いのです。

一方、とらふぐの別の仕入れ先の下関、富山などの日本海側では、しょうさいふぐ、しまふぐ、さばふぐなどは、殆ど水揚げがないようで、その代わりに、まふぐ、ごまふぐなどが、多く水揚げされているのです。

つまり、とらふぐは、全国的に生息するふぐですが、その他のふぐについては、太平洋側にいれば、日本海にはいなくて、太平洋側にいなければ、日本海にはいるというのが、一般的なようです。

だとすると、このハイブリッドふぐは、とらふぐとしょうさいふぐの交雑ではないかという仮説を、自分は立てたのですが、自称“富士市で一番ふぐが好きな料理人”と言っても、専門家ではないので、個体数が少ないだけでなく、その特徴にも、大きな個体差があるハイブリッドふぐについては、これ以上の判断は出来ません。

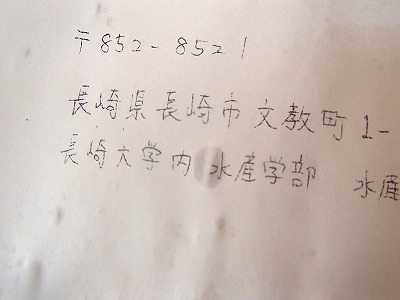

ですので、フグ毒専門の研究家に、その判断を委ねることにしました。FAXで教えてもらった送り先は、

長崎大学水産学部で、締めた状態で、

箱詰めにして、

宅配便で、発送しました。どのような研究結果が出るのか、非常に楽しみです。

交雑トラフグは毒はどうなったのでしょうか?

和田様

交雑ふぐは、種類が判別不能なので、毒の有無については、問うことはしません。

度々申し訳ございません、大学では何か分かりましたでしょうか?

和田様

「トラフグと比べてトゲが少ないと感じられるようでしたら、トラフグとマフグの雑種である可能性はあると思います。」

という回答を研究者からもらいました。

貴重な情報有難うございました。

和田将信様

お気軽にお尋ねください♬